2003年から休講している

講家は少なく2〜3年に1度廻り開催。

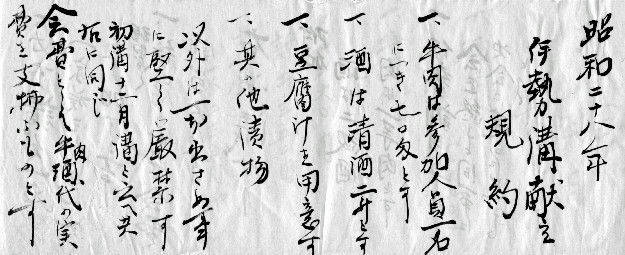

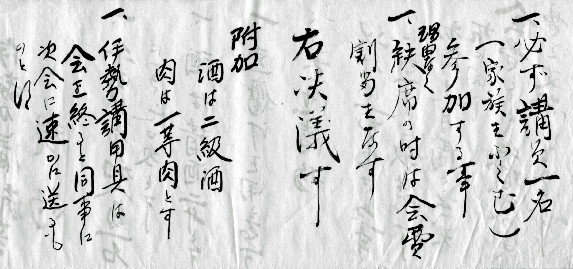

料理は牛すきで清酒2本・牛肉1.5kg等の決めがあり、他講と同じように積立金もする。規約や昭和初期の書類もあり。

伊勢講田の登記

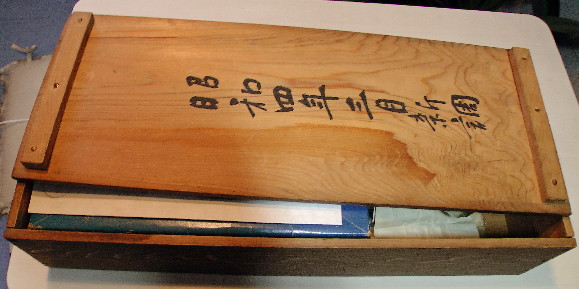

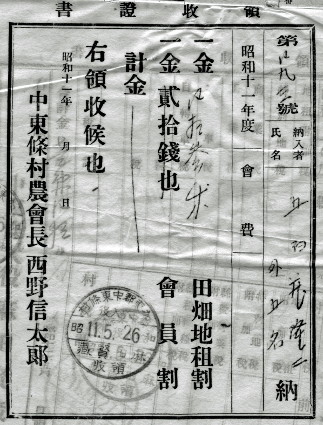

過去の支払証

過去の支払証

講の規約

講の規約

古文書の表紙

講家の当番年月日を記した文

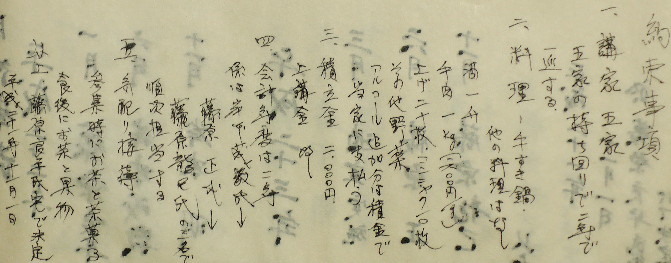

昭和16年の伊勢本宮参拝経費明細

2005年から休講している

講家数の変動により開催の方法が変わり、12家時は毎月実施(S46~49及びS50~56)、11家時は6月を休講として年11回実施(S57~62),それ以外の時は2年に1度開き開催しない家は「上げ講」と言って現金を積み立てる。

料理は「牛すき焼き」、昭和30年代は物価高騰で牛肉を鳥肉に換え「カシワすき焼き」とした。なお、講単独で1泊2日etc.の散策旅行を再三実施、S6.4.8~12は4泊5日の大阪・奈良・京都方面に旅行する。

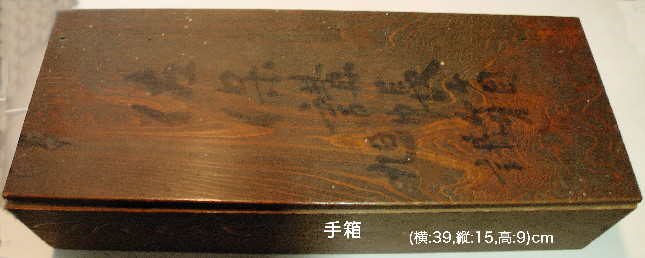

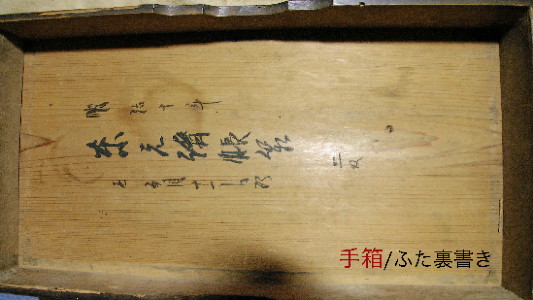

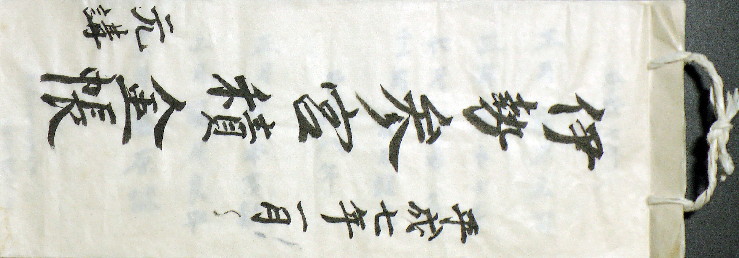

明治10年の書類入れ手箱

手箱の表紙書き

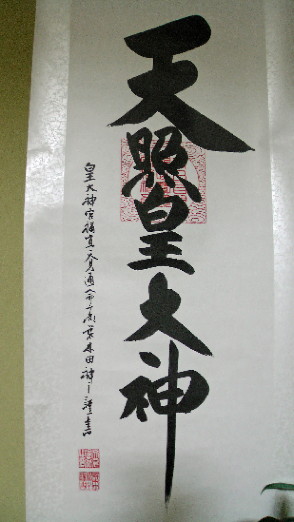

新調された掛け軸

新調された掛け軸

昭和28年の伊勢講献立規約

2010年の現時点で活動している唯一の伊勢講

他の講を支配・統一していたようである

講でテーブル2脚、ガスコンロ2台とホース、ガスボンベ2kg、電気酒かん器を持ち開講宅への持ち回りで使用。来客として招待されて天照皇大神を拝み積金を供え御神酒を頂く。

その後テーブルに着き御神酒を頂き「すき鍋」のご馳走で歓談する。酒1升と料理一式は当番講家が負担し、酒1升を越えた分とガス補充は講が負担する。

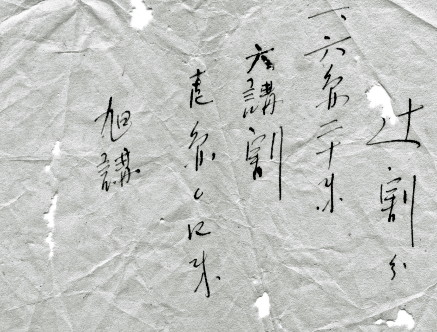

元講として、各講への割当分担記録

自講の割表

理解しやすい形で記載しています

講家の担当当番表

年号は不明だが相当古い掛け軸

左記掛け軸アップ

左記掛け軸アップ伊勢参宮時には地元氏神さんに参拝で旅の安全を祈願し、無事帰参した後も地元氏神(住吉神社)に参拝報告した。

また、上講と下講を持ち講を開いたが、今はそれも途絶えがちで寂しい限り。

これらの詳細については「伊勢参宮に向けて〜元講の準備・心得について〜」のタイトルでpdf Fileにまとめた。

旅立ちの御供え祭壇(住吉神社・本殿)

祭壇アップ

清酒1本も供え伊勢参宮社に振る舞う

2008年まで講を開いていたが今は休講

伊勢講自体の内容は6講とも同じで、講家が多いときは毎月実施して1年に一回廻る。 少ないときは2年で一巡する仕組み。料理も牛すき鍋。

伊勢参拝時の見送りや帰還時の儀式をしたことも記されている。

明治21年と大正5年の表紙

明治21年と大正5年の表紙

大正5年の積立規約

大正10年の伊勢参拝(5泊6日)経費及び旅立ち&下向を実施

担当当番表

新しい積立規約

1980年頃まで講を開いていたが、そのが解散

1990年までまで講を開いていたが今は休講

以上の記録は、2010(H22)年1月時点での記録

出発にあたっては盛大な見送りの儀式が行われる。また地元においても道中の安全が祈願される。参拝者は道中観光しつつ、伊勢では代参者として皆の事を祈り、土産として御祓いや新品種の農作物の種子、松阪や京都の織物などの伊勢近隣や道中の名産品や最新の物産(日持ちがする菓子類、壊れないもの)を購入する。

またこの「お伊勢講」は平時においては神社の氏子の協同体としても作用していた。「お伊勢講」は畿内では室町中期から見られた現象だが、全国的になったのは江戸以降である。江戸時代が過ぎてもこの仕組みは残った、地域のよっては現在でも活動を続けている伊勢講もある。

明和初期の1771年(明和8年)4月11日(239年前)、宇治から女・子供ばかりの集団が仕事場の茶山から無断ではなれて、着の身着のままやってきたのが明和のお蔭参りの始まりと伝える。

ピーク時には地元松坂では、自分の家から道路を横切って向かいの家に行くことすら困難なほど大量の参詣者が町の中を通っていったと云われている。

吉井地区では、江戸時代の慶応(1865年)から明治(1870年)の前半に6つの講を区画して時代の波に乗って展開したものと思われる。その構成(講家の配分)を記載した書類は見つからず。 各6つの講はそれどれ単独に計画を立て運営していた。伊勢講を開催するのは講家が順番に担当し家に招き料理と酒を接待する。経費は主催講家がすべてを負担する講もあれば、酒と牛肉を講で負担する講もあった。また、親睦を兼ねて関西各地へ旅行もしていた。現代は5年に一度の吉井地区全体で伊勢参宮をしている。

吉井6講の講家構成員はこちら

吉井6講の詳細追加記録1はこちら

吉井6講の詳細追加記録2はこちら