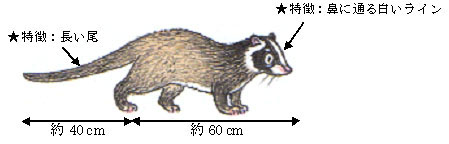

辞典で調べたハクビシンの体型

ネコ目ジャコウネコ科に属する動物である。その名の通り、額から鼻にかけて白い線があることが特徴である。 日本に生息する唯一のジャコウネコ科の哺乳類で、外来種と考えられる。

中国大陸南部を中心に生息、日本では本州の東半分と四国に生息し、北海道でも局所的に記録がある。多くは海抜200 - 1000mの低山の山林に生息する。

頭胴長約61 - 66cm、尾長約40cm、体重2 - 3kg程度[3]。ネコのような体つきで鼻すじが長い。オスのほうがメスよりひと回り大きい。

足指の数は前後共に5本である。これによって、足指の数が4本のタヌキなどと足跡を見分けることが出来る。オス、メス共に性器のそばにウズラの卵よりひと回り大きな「会陰腺」を持っている。

体は暗い灰褐色で頭、手足、尾が黒い。額から鼻にかけて白い線があり、頬も白い。

植物食中心の雑食性で、果実、種子、小動物、鳥、鳥の卵などを食べる。中でも果実を好む。熟した果実や野菜などを見つけると毎夜同じ路を辿って侵入するので、獣道が形成される。木登りが得意である。樹洞、タヌキなどの動物が使い古した巣穴などを棲みかにする。民家の床下・屋根裏などに棲み着くこともある。夜行性で、昼間は住処に潜んでいる。電線を使って移動することもある年に1回出産し、出産する季節に決まりはない、夏から秋にかけて多く産む傾向がある。 妊娠期間は2ヶ月で、2-3頭を出産する。子供を産む年齢は生後10ヶ月以降

母子を中心とした家族で生活しており、10 - 20頭程度の群れを作ることもある

国内に生息しているという最初の確実な報告は1945年(昭和20年)、静岡県

果樹園に入り込み、ビワ、ミカン、モモ、ナシ、カキなどを食べ荒らすことで、深刻な農業被害を与えることがある。トマト、ウリ類のビニールハウスに侵入することもある。糖度の高い果樹・野菜を好み、ネットの隙間等、頭部が潜れる大きさの隙間ならば侵入できるので、小さな穴も補修する必要がある。一方で熟した果実や野菜を見つけると、同じ路を辿って毎夜訪れるので、畑の隅などの草むらに獣道状の隙間ができる。このほか、民家の屋根裏に棲み着き、足音による騒音や糞尿による悪臭で、生活被害をもたらす事もある。

農家にとっては、アライグマやヌートリアと同じように農産物を食い荒らす害獣なのに死滅できないとは?? 残念この上なし。早期に駆除条例でも策定されることを強く望む。

一般にハクビシンは10~20匹の集団で生活しているはずだが、今回ははぐれハクビシンだったようで、その後も現れないのぜ捕獲器は一旦格納する。(2015.5.21)

餌はリンゴで始める。

ここまでの記録は、このページ以外にVideo動画をYouTube公開していますから覗いて下さい

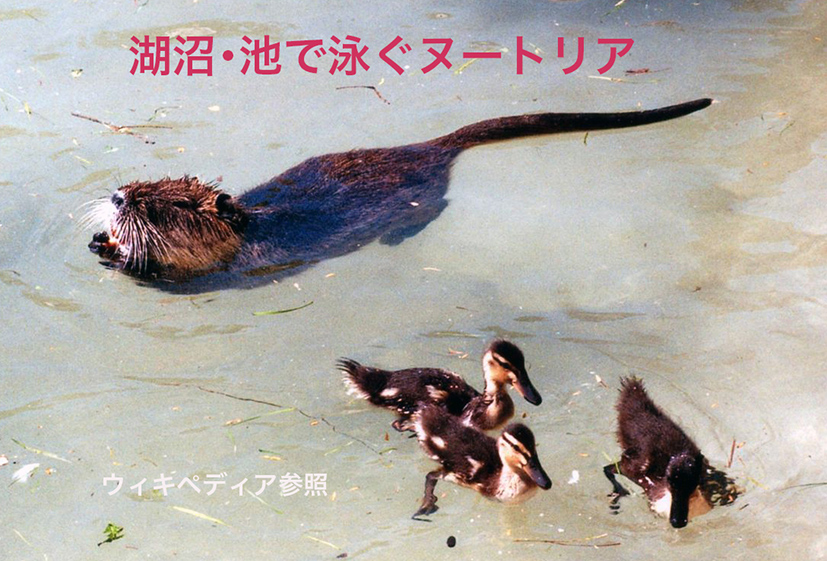

ヌートリア捕獲 ヌートリア捕獲

加東市吉井 農業用溜池「中の池」水辺にて 2017.10.1 吉井地区役員;岸本官氏捕獲・撮影