▲秋になると人家の周りでも「キーイッ、キーイッ」というモズの鳴き声を耳にすることがある。

▲モズは、全長約20センチメートルの一見愛らしい鳥だが、実は肉食性でかぎ状に曲がった鋭いくちばしを持っている。気性が荒く、かえる、とかげ、魚など何でも食べ、時には自分より大きなへびなどにも果敢に襲いかかることもある程だ。

▲モズはこのようにして捕らえた獲物を木の枝やとげなどに刺しておく習性があり、この行動を「はやにえ」と言う。「モズのはやにえ」は秋の季語として知られているが、その目的ははっきりとは分かっておらず、ある説によれば冬に備えて食べ物を保存していると言われている。

▲また、秋のモズは「高鳴(たかな)き」と呼ばれる大きな鳴き声で縄張を主張し合う。これは、モズは冬にノなると親子も夫婦も関係なく単独行動をしなければならないためで、モズにとって秋の縄張争いは命がけなのだ。例年、秋の深まりをつげるあの甲高い鳴き声は、冬に向けてモズが必死で戦っている声なのである。 |

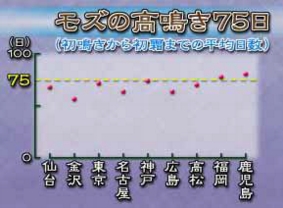

▼モズに関することわざの中に「モズの高鳴き75日(しちじゅうごにち)」がある。これは、秋になって初めてモズの高鳴きが聞かれるようになってから75日目に霜が降りるという意味である。

▼そこで、各地の気象台で観測しているモズが初めて鳴いた日と、実際に霜の降りた日までの期間を調べてみた。過去30年間の値を平均すキると、東京は73日、神戸では74日、福岡では76日となり、ほぼことわざの通りであった。

▼この他に、仙台、金沢、名古屋、広島、高松、鹿児島を加えて9地点の値を平均したところ、約70日となり、ことわざで言われている75日とは5日しかずれていなかった。

▼昔から農作業の目安としても使われてきたこのことわざは、実際の自然現象ともよく合っていることが分かる。モズの高鳴きから約2か月半が過ぎ、縄張も決まったころには、霜が降りはじめて本格的な冬がはじまることになるのだ。 |

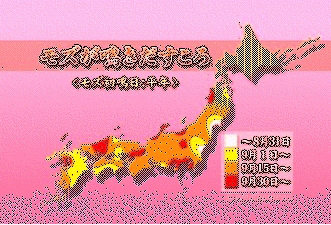

●モズの初鳴きは、東北南部の太平洋側や関東北部で比較的早く、8月中に観測される所もある。また西日本でも、9月前半には九州や四国を中心に所々で初鳴きが観測される。そして9月の後半になると、中国、近畿から東北南部にかけての大部分の地域で、鳴き声が聞かれるようになるのだ。

●モズの声は、秋の澄んだ大気に通じるということで「鵙の晴(もずのはれ)」「鵙日和(もずびより)」という言葉も季語として使われている。

●「キーイッ、キーイッ」というモズの鳴き声がするころになると、本格的に秋が深まるのが感じられることでだろう。

夕暮れの小枝にて

|