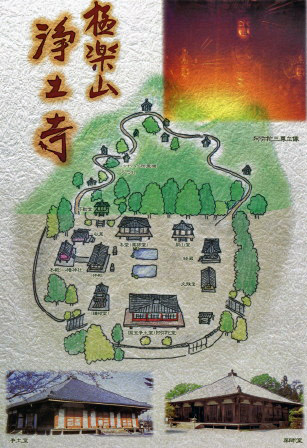

記載写真の順は、阿弥陀堂から右回り(時計方向)に掲載してコメントする

駐車場より浄土寺境内への道

当日は低気圧通過のため昨夜より雨、日中も曇りで時々雨が降る天候。

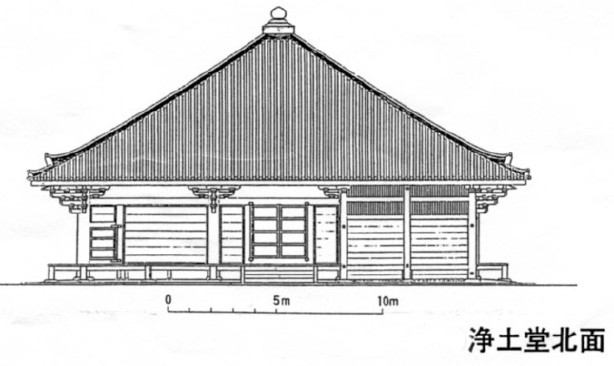

浄土堂(弥勒堂)北面を八幡神社拝殿側より見る

←阿弥陀堂前での歴史探訪開校式・講師の話

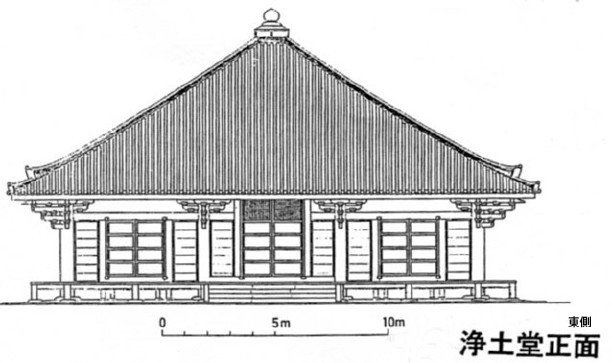

浄土堂・東面

薬師堂からの眺め

開山堂からの弥勒堂と境内をとらえる

水たまりがアチコチにでき、寺院や木々を映し出していた。

鐘楼

鐘楼 鐘楼とご寄付御芳名版

鐘楼とご寄付御芳名版

鐘楼を各方向からとらえた写真

八幡神社・拝殿

この裏(北)に朱塗りの八幡神社・本殿がある

八幡神社・本殿(北西側から撮す)

收蔵の前からとらえた本殿

收蔵

不動堂

←左写真は收蔵と不動堂との中間に位置する菩薩

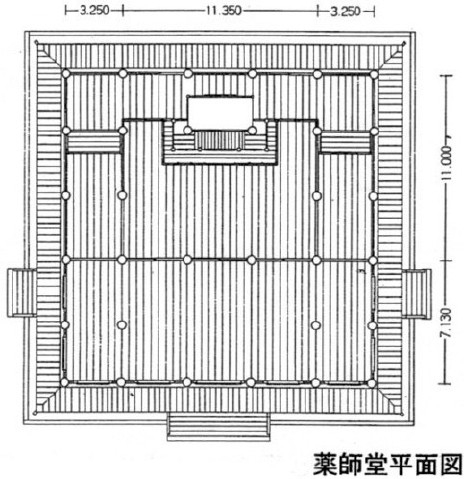

薬師堂(本堂)

裏山には、「四国八十八箇所めぐり」がある。

30〜40分の散策コース

薬師堂(本堂)

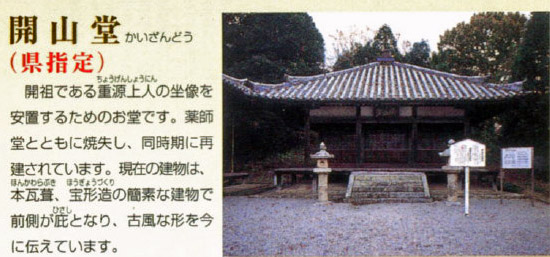

開山堂(周辺の作業中?)

プロフィールは下方に記載

プロフィールは下方に記載 経蔵

経蔵

文殊堂(阿弥陀堂前より)

文殊堂(境内中央付近より)

八幡神社・拝殿前より、境内・鳥居、経蔵(左)・文殊堂(右)を視る

薬師堂前より、境内を通して阿弥陀堂を遠望

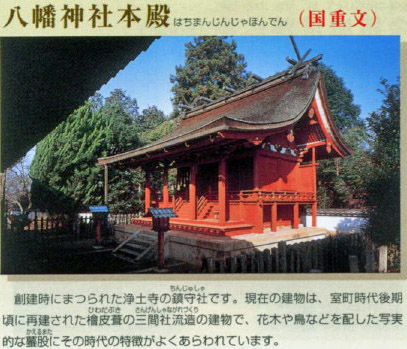

浄土寺の敷地内に浄土堂や薬師堂と共存している八幡神社は地元浄谷町ほか2町が氏子でお祀りしている。

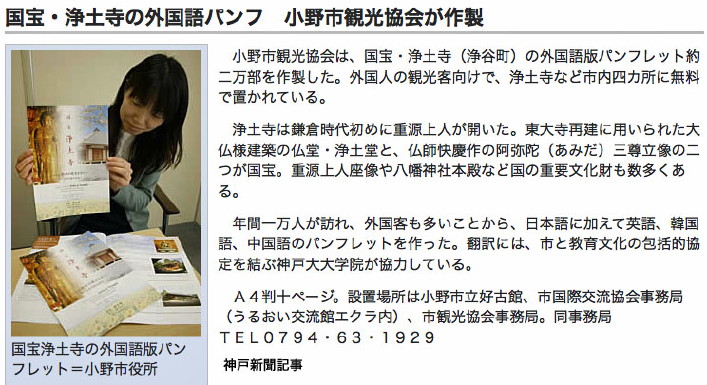

ここより、浄土寺パンフレット及び当日の歴史教育資料をスキャンして掲載する

なお、記載の写真はDesktopに取りだしてご覧頂くと拡大して鮮明に見ることが出来ます。

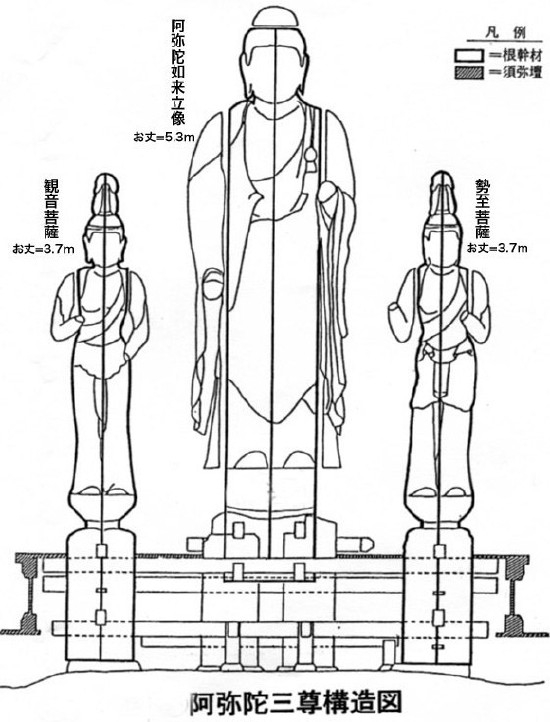

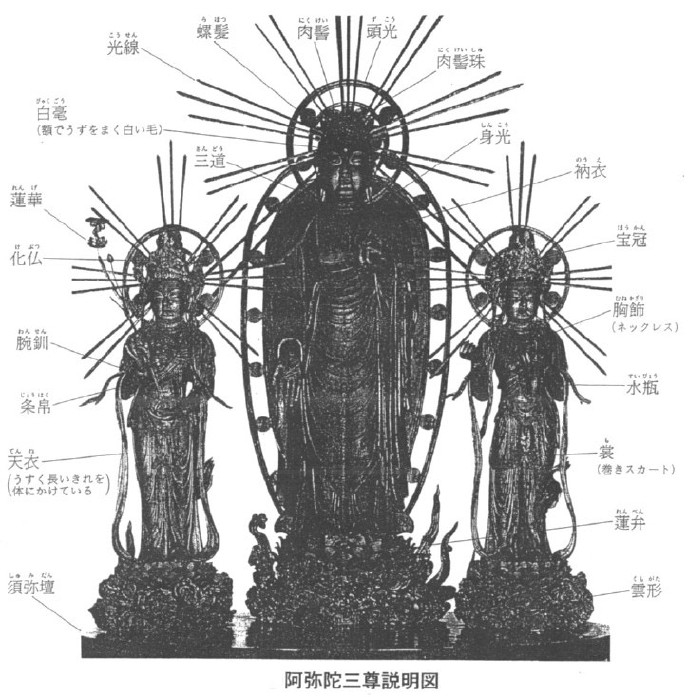

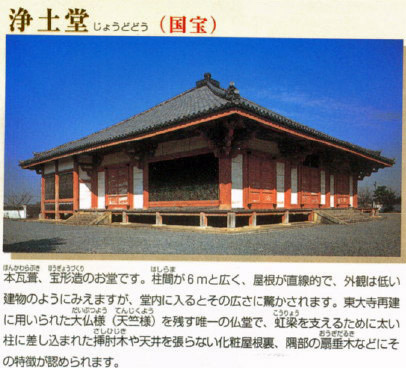

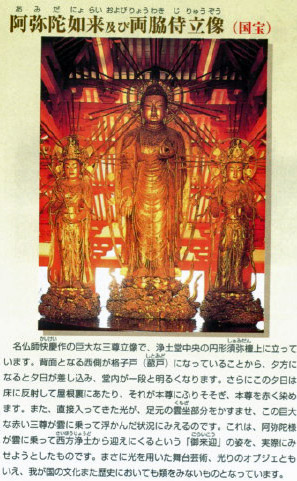

浄土堂(阿弥陀堂)と内部に安置している阿弥陀如来&両脇侍立像は国宝である(このように建物と仏像の両方が国宝とされているのは日本で平等院と2つだけである)

宗派:高野山真言宗

本尊:薬師如来、阿弥陀三尊

開基:行基菩薩 復興:重 上人

阿弥陀堂は明治34年3月27日 国宝指定

昭和27年3月29日 新国宝指定

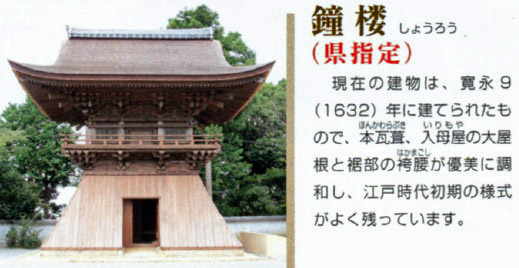

今の建物は、寛永9年(1632)に加東郡河合郷新部村粟津七右衛門の建立。

袴腰付きの鐘楼で、外観は各部の釣り合いがよく整っている。

和様を基調とし、部分的に唐様を混合した様式をもつ。

一部に破損・修理が施されているが、建築各部の手法には建立当初の様式や手法が看取される。

江戸時代初期における数少ない遺例として貴重である。

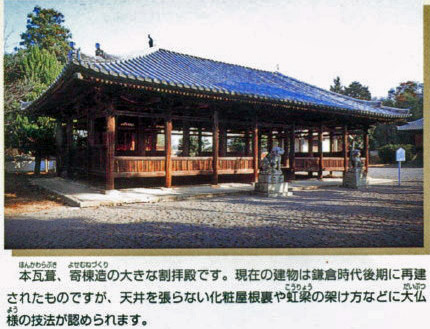

鎌倉時代後期に再建された大きな割拝殿で大仏様式が取り入れられた建物。

本殿を嘉禎元年(1235)、拝殿を延応元年(1239)に完成と記されている。

浄土寺境内の中央正面に、本地垂迹説の八幡神の本地を阿弥陀とする説によって、本堂の置かれる位置に八幡神社を配したと考えられる。これは重源上人が八幡信仰を重要視した表われであろう。

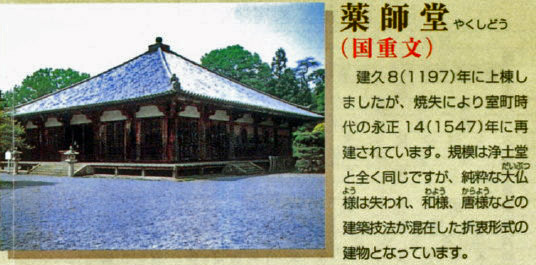

浄土堂と相対し、浄土寺の根本道場となっている。再建された今の建物は天竺様式の建て方をしても浄土堂ほど純粋性はなく、和様や唐様の手法を混じているのが惜しまれる。

薬師堂は明治34年3月27日 国宝指定

昭和27年3月29日 重要文化財指定

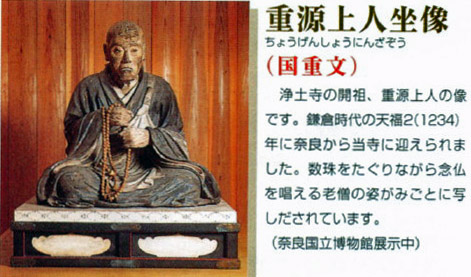

紀季重の子として保安2年(1121)に生まれ、俗名を刑部左衛門尉重定といい、13才で山城の上醍醐には入り「重源」と改名。

説明を願ったのは、小野市職員:西田 猛 氏

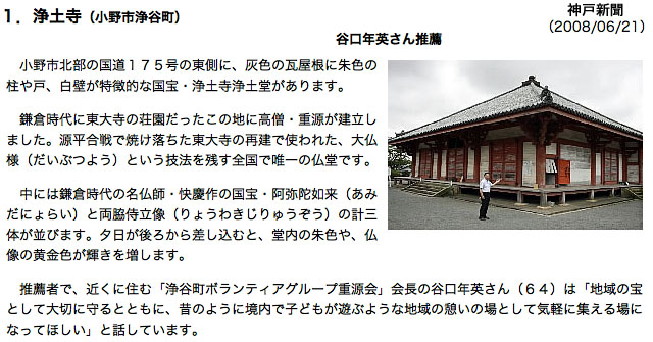

浄土寺の前身は現在の浄土寺の西側約2kmの場所にあった広渡寺で、奈良時代中期(西暦700年代)に行基菩薩によって創建されたと伝えられている。

その後、広渡寺は兵火にかかり荒廃していたが、後白河院の要請を受けた奈良東大寺の重源上人が建久3年(1192年)に現在の場所に復興し、浄土寺と呼ぶようになったという。

復興(中興)と同時に浄土堂、次いで薬師堂が建立され、かつては播磨高野として大いに栄えた。

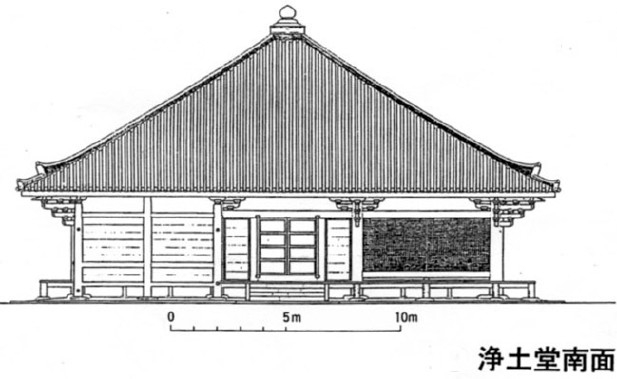

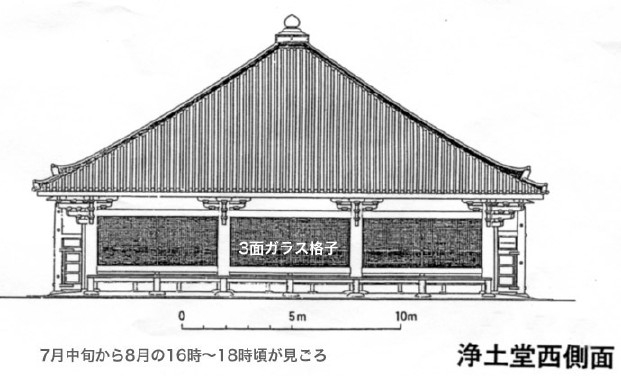

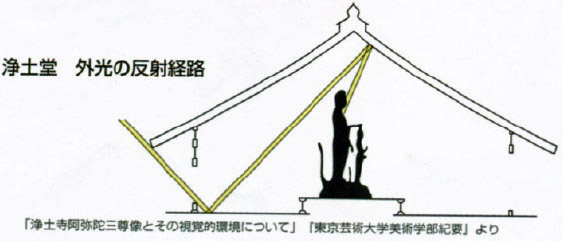

浄土堂(阿弥陀堂)内は電灯もなく明かりといえば南面の一部のステンガラス(下図左の黒く写っている箇所)と西面のステンガラス(下図中央の黒く写っている箇所)の2箇所のみ。

重源上人〈建永元年(1206年)六月四日までの86才の生涯で〉の興された寺院のうち東大寺念仏堂・高野山新別所・播磨浄土寺・醍醐旧住道場・伊賀大仏堂場・大阪渡辺道場・周防阿弥陀寺は「七箇の念仏場」として有名で長く栄えた。

床

床

堂内には円形の仏壇を構え、雲座の上に立つ巨大な阿弥陀如来及び両脇侍立像を配する。西背面を蔀戸で構成し、「西日を後に来迎の阿弥陀を目の前に表現しようとするさま」は圧巻である。

“西日を受けた阿弥陀如来”は絶景。7月下旬から8月にかけての14:00〜17:00頃か一番の見頃・観察時間とか?

平氏の兵火によって焼失した東大寺を再建するため大勧進職となった俊乗房重源は、この大部荘を再開発して東大寺再建の経済的拠点とし、ここに「播磨別所」を開き一寺を建立した。これが浄土寺である。

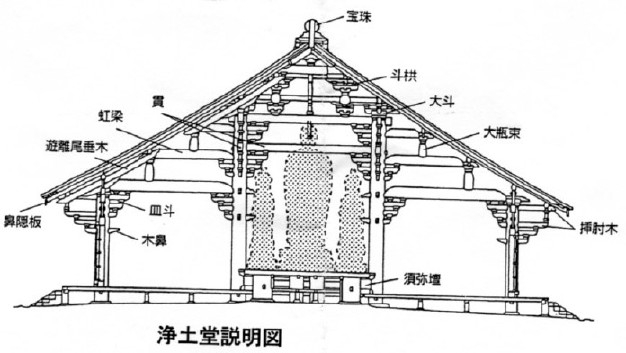

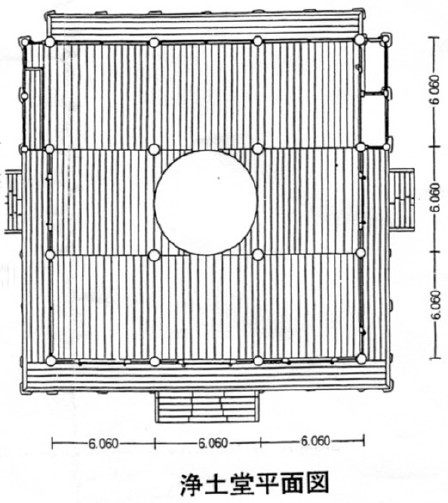

浄土寺の本堂が、この浄土堂で建久8年(1197)に落成し、東大寺再建に用いた大仏様(天竺様)という技法によって建てられている。太い円柱の挿肘木、皿斗付の斗、遊離尾垂木、隅扇垂木、鼻隠板を打った直線の軒、丸い断面の両端がすぼまった虹梁、桟唐戸とその藁座、独特の繰形などにその特徴がでている。

浄土堂は、大仏様をほぼ完全に伝える数少ない建造物で、全国的にも貴重な遺構である。