ゆり科 カタクリ属 約15種類が北半球に分布し、日本には1種類のみ分布する。 少し寒いところのもので、北海道や本州北部に多い多年草。近畿・中国・四国では高い山に群生する。 地下深くにユリのような円柱形の鱗茎がある 早春に細く柔らかい花茎を出す。 春雨に見舞われたら花は蕾のように閉じ、おしべ・めしべを守る。 |

|

花はがくと花びらは同じ形で6枚で紅紫色、長さ5〜6cmで反り返る。雄しべは6本で長さが揃わない、雌しべ1本である。子房は3室。 葉は長だ円形で。葉身の長さ6〜12cm、無毛で紫と白の斑紋がある。 球根から取った粉を片栗粉といって良質のデンプンで菓子、餅、片栗湯として食用されている。 市販されている片栗粉はジャガイモから作られたデンプンが殆どである。 |

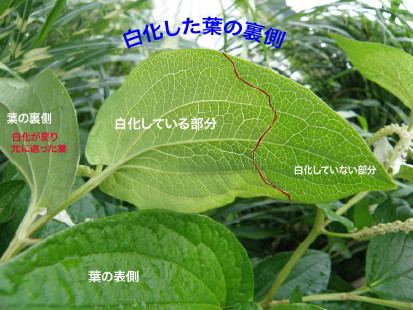

開花時に白化

開花時に白化

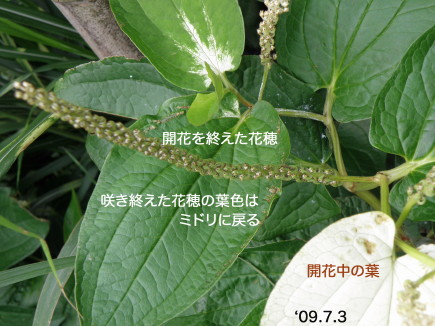

固体の開花状態

固体の開花状態