|

アジサイ(紫陽花) |

|

|

変わりゆく花色 先ずは薄い黄緑→白っぽく薄い青色 ('07.5.19撮す) (3枚の写真を比較すると一目瞭然) 二つ目の花は、萼の中央にある装飾花(萼花)で両全花(真花)よりも遅く咲く。 しかし、種により開花しないものも相当あるようです。 |

中心が薄い青色に |

濃い艶やかな青、外回りは白に |

額紫陽花を花頂より |

額紫陽花・スーパーマクロ撮影 ('07.6.13夕刻撮す) |

拡大して鑑賞下さい |

眼を引く赤紫花('07.6.18) |

赤紫紫陽花・スーパーマクロ撮影 |

開花して淡緑色から鮮やかな青紫色に変わる額紫陽花('08.6.5) 開花して淡緑色から鮮やかな青紫色に変わる額紫陽花('08.6.5) |

頭上より撮影('08.6.5) |

アップ写真('08.6.5) |

装飾花が開花時間と共に見事な花色に変化していく('08.6.7) 多種多彩な紫陽花の詳細はこちらにも多数記載しています |

この種の紫陽花開花中('08.6.15) |

開花したばかりの花穂 |

開花時間が経つと萼はピンク付き両全花(真花) も開花始まる('08.6.15) 雄しべが伸長始める |

横からとらえた花('08.6.15) 雄しべの伸び具合がいく判る |

このアジサイは葉が対生、クサアジサイの仲間らしいが、花穂は頂点に改良されたのかな? |

若い花穂の装飾花の色 |

次第に鮮やかな装飾花に('08.6.17) |

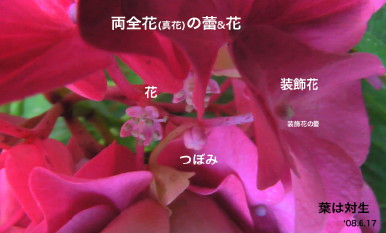

両全花(真花)の開花('08.6.17) |

マクロに拡大撮影('08.6.17) 是非写真を拡大して鑑賞を! |

両全花(真花)&装飾花のスーパーマクロ撮影 |

装飾花(萼花)も満開('08.6.22) |

装飾花(萼花)のスーパーマクロ撮影 |

両全花・装飾花の開花順を記す('08.6.20) |

装飾花が開き、両全花のつぼみが膨らむ |

|

両全花満開 |

両全花散り、装飾花が色づく 両全花散り、装飾花が色づく |

| 四季の花25及び四季の花32に多種多彩な紫陽花を記載しています | |||

| エビネラン(海老根、蝦根) ラン科エビネ属の多年草の草本 多くは地生であるが、まれに着生する。一般に茎は短く、基部が肥大して球茎となり、短い匍匐茎で連なる。薄い葉を2-10枚ほどつける。 |

鉢植えの個体 |

エビネラン・アップ('07.5.15) |

多くの花木と共存のエビネラン 多くの花木と共存のエビネラン |

| 二人静 千両(せんりょう)科 山野の林下に生える多年草で穂状花序を出し,2本の花穂の先に米粒のような小さな白い花をつける。 茎の先の花穂は数本、1本や3本のときもあるが大部分が2本 花弁はなく,3 個の雄しべが丸く子房を取り巻いています。 |

フタリシズカ('07.5.16) |

||

| 一人静 千両(せんりょう)科 山野の林下に生える多年草で穂状花序を出し,2本の花穂の先に米粒のような小さな白い花をつける。 茎の先の花穂は1本 花弁はなく,3 個の雄しべが丸く子房を取り巻いています。 |

ヒトリシズカ('08.4.26) |

|

一人静・一つの花穂アップ('08.4.26) |

穂先・花穂のテレマクロ撮影('08.4.26) |

一人静/葉のマクロ撮影('08.4.26) 一人静/葉のマクロ撮影('08.4.26) |

||

| ヒメシャガ(和名は姫シャガ) 同じアヤメ科のシャガに全体が似ており、それよりも可愛らしいところからこの名がつく シャガとは、アヤメ科の多年草。開花期は4 - 5月で、白っぽい紫の、アヤメに似た花をつける。花弁に濃い紫と黄色の模様がある。 |

ヒメシャガ('07.5.16) |

ヒメシャガ |

|

| ジャーマンアイリス ジャーマンアイリスは、ヨーロッパ及び地中海を原産とするアヤメ科アヤメ属アイリスと呼ぶ花の改良種 白色,黄色,ピンク色,茶色,赤色,紫色,黒色など花色も豊富で、背丈も70cm以上と高く、直径20cmに近いおおきな花を1茎に3〜5輪つける。 華やかな色あいで「虹の花」とも称される「ジャーマンアイリス」。 日本の「アヤメ」や「菖蒲」に似た花を咲かせ人気を集める。 「ペイント ザ スカイ」は、上弁は極淡のラベンダーカラーで下弁はピンク色を含むパープルカラーのバイカラー咲き。大輪でしっかりとした花軸は切花にも向く |

観賞用に改良された花々/紫色花 |

観賞用に改良された花々/淡い黄褐色花 |

観賞用に改良された花々/青色花 |

見事なジャーマン・アイリス('07.5.16) |

ジャーマン・アイリス 一輪アップ |

何とも言えないグロテスクなアイリス |

横からの撮影 |

| 岩千鳥 岩場に生える小型の野生ラン |

可愛い花のイワチドリ('07.5.15) |

イワチドリをアップ |

|

| ミニバラ 小輪の可愛い花を多数着ける。年2回咲き、鉢植えに格好のバラ科 |

桃色花のミニバラ(右上) 少し遅れて蕾を着けた紅色花の個体(左下) |

ミニ桃色花 ミニ桃色花手前の小輪は赤花 |

手前がミニ赤花花 |

赤花花アップ 赤花花アップ |

大輪赤花花&蕾 ('07.5.15 露残る早朝) |

マクロ撮影大輪 |

スーパーマクロ撮影 |

| オダマキ 高山植物,キンポウゲ科オダマキ属、西日にうつむく耐寒性宿根草 花の外側の花弁のようなものは、花弁ではなく萼である。花弁はその内側にあって、ややまとまって筒状になる。花弁の基部からは角状の距が伸び、萼の間から突き出る |

下向きに開花('07.5.15) |

濃い紫花のオダマキ蕾(3個の蕾を着ける) カメラは地上すれすれから撮影 |

深山オダマキ 淡い紫〜白色のオダマキ |

一生を終えたオダマキ個体('07.6.13) |

開花も終わり、種子が出来る(殻をマクロ撮影) |

完熟した殻がはじけ種子が飛び出す (一つの殻をスーパーマクロ撮影/'07.6.13) |

横から撮った殻&種子 一つの殻をスーパーマクロ撮影/'07.6.13 殻の大きさ 長3cm 短1.5cm 種子の大きさ 長3mm 短2mm |

| シャクナゲ 種々の記録はメニュー・シャクナゲへ |

鉢植えシャクナゲ('07.5.15) |

順次作花を頭上より撮す ('07.5.17) |

偶然、一輪の中にアマガエルが・・ |

| シライトソウ(白糸草) ユリ科 シライトソウ属 和名は,細長く伸びた花被片を白い糸に見立てたもの 山地の木陰に生える多年草で,15 〜 40 cmの花茎の先に穂状花序がつき,たくさんの白い花が下から上へと咲いていく。 |

群生の白糸草 群生の白糸草 |

||

| テンナンショウ サトイモ科テンナンショウ属:多年草:草丈 〜100センチ:花期は4〜6月 和名:天南星 生薬名:生南星(しょうなんしょう) 日本全土の原野、低山の陰湿地に普通に自生 仏焔苞の花の色が紫褐色のマムシグサ、仏焔苞の花の色が青いアオマムシグサ、仏焔苞から花軸の上部がむち状に伸びるウラシマソウ 秋に、地上部が枯れたころ、根茎(こんけい)を掘り取り、水洗いして、輪切りにして乾燥させたのが、生薬で、生南星(しょうなんしょう)という。他に 生姜(しょうきょう)を加えて焙製したものを、製南星(せいなんしょう)といい、牛の胆汁で焙製したものを胆南星(たんなんしょう)という テンナンショウSiteは,こちらのページに移す |

テンナンショウ('07.5.16) |

|

('08.4.26) ('08.4.26) |

| ウラシマソウ 種々の記録はメニュー・ウラシマソウへ |

長いヒゲを持つ浦島草('07.5.14) |

路地でのウラシマソウ |

|

| 四つ葉クローバー(シロツメクサ) 幸運を呼ぶ鉢植え四葉クローバー クローバーの三つ葉の意味は信仰・希望,愛であり,四つ葉は幸福が加わる。 シロツメクサ(白詰草、別名:クローバー)は、マメ科シャジクソウ属の多年草。 原産地はヨーロッパ。花期は春〜秋。 |

鉢一杯に育った斑入りの四つ葉クローバー |

|

一般的な四葉クローバー  変種の六葉クローバーが出来るときもある |

四葉クローバーの開花('08.6.15) |

|

||

| ペチュニア(Petunia) (和名:ツクバネアサガオ.衝羽根朝顔) 南米原産のナス科ペチュニア属に属する草本の総称で園芸植物として花が観賞される。 原産地は南アメリカ。1767年に白花を発見後、1831年に赤紫の花と交配され、現在のペチュニアの元となった「ペチュニア・ヴィオラセラ」である。 その後、一層に品種改良が加えられ、大輪、中輪、小輪と花の大きさが、赤、紫、白など多彩で、八重咲きのものが作出されるなど、花容がバラエティに富むものになった。 |

また当初は草丈が高く、花数が少なかったものも改良され花数が多いものになった。 日本には「ツクバネアサガオ」の名称で渡来し、寒さに弱いため専ら一年草として扱われた。 |

雨で育成不良や、枯れる事が多々あることから人気は今ひとつだったが、日本の気候に適応できるよう品種改良した「サフィニア」を出してから、人気が高まり、園芸各社で品種改良の競争が進み、一層の多様性を深めている。 |

花と蕾('07.5.18) 初夏から秋まで次々とカラフルな花を咲かせ続けるペチュニア。 |

上記右の一輪をスーパーマクロ撮影 |

花色の異なるペティニア('07.5.28) |

大輪カラフルなペティニア('08.4.18) |

観賞用に改良された種類は多種多様 総て色鮮やかで我々を癒し楽しませてくれる 掲載のWide写真はDIGITAL Full Hi-Vision Cameraで撮影 |

鮮やかな色・ペティニア('08.4.25) 観賞用に改良され種類が豊富のペチュニア属 |

開花中の枝('09.6.26) 蕾もあり、幼芽形成も見られる |

左記写真の花・スーパーマクロ撮影 |

|

|

斑入りでない花('09.6.26) |

横からとらえる |

|

| ダリア キク科の多年生草本植物。原産地はメキシコ 花色は観賞用に改良され赤・オレンジ・黄色・白・ピンク・藤色・ボタン色・紫など 日本には1842年(天保13年)にオランダ人 によってもたらされ、花の形がボタンに類似する ため、天竺牡丹(テンジクボタン)と呼称された こともある。 |

観賞用に改良されたミニダリア 向日葵やボタンに良く似ている ('07.5.17) |

一輪スパーマクロでズームアップ |

改良品種 改良品種ミットナイト・ダブリン種 |

観賞用に改良された ル・クロッコ種 |

満開の黄色花('07.5.27早朝) |

黄色花に遅れて紅赤色花開花('07.5.27) |

|

| ジキタリス ゴマノハグサ科ジキタリス属 和名:ジキタリス ヨーロッパ原産の2年草本、観賞用として庭などに植栽され、非常に繁殖力が強く多年草のように成育する 高さ50〜130cmで茎が全体に短い軟毛で覆われ、葉は根生葉があり、発芽した1年目は根生。葉だけが叢生(ソセイ)する。 茎生葉は、卵状皮針形で、表面は緑色のちりめん状のしわがあり、裏面は灰白色をしていて多くの綿毛あり 花は6〜7月に大型鐘形の総状花序を茎頭の花穂にビッシリと付け、下から順に咲く。 |

|

|

穂先のみをアップ('07.5.17) |

上記右の写真から、一輪スーパーマクロ撮影 |

白色ジキタリス('07.5.17) |

|

花色は多種にわたる |

下から順次満開に |

花の上に1匹のクモ('09.5.30) |

||

| セキチク(石竹) ナデシコ科ナデシコ属の多年草。 原産は中国で、ヨーロッパで品種改良された。日本には平安時代に渡来した。 花色は、白、桃、濃桃、赤、赤紫などがありますが、花色の鮮やかなものが多く、満開のときは株を覆うように咲くのですばらしい景観をつくる。5月から6月に開花。 葉が竹に似ていることからこの名がついたといわれている。 |

|

左記写真の一部分をアップ |

花の色、形等は多種多様。 |

| 桃花月見草 モモハナツキミソウ(桃花月見草,マツヨイグサ属) 北米原産のツキミソウの変種(耐寒性多年草)で, 園芸的に鉢植え栽培される。 草丈20cm内外,花径3〜4cmの小花,花色は桃色, 中心に白い十字様の雌蘂を付け昼咲き性。 花期は初夏。 |

桃花月見草('07.5.18) |

一輪スーパーマクロ撮影 |

('07.5.16) |

| ハマナス(浜茄子、浜梨、学名Rosa rugosa Thunb.) バラ科バラ属の落葉低木。夏に赤い花(まれに白花)を咲かせる 茎は枝分かれして立ち上がり、奇数羽状複葉で,小葉は5枚から11枚、葉の基部には葉柄に沿うように托葉がつく。 茎には細かい棘がある。主に海岸の砂地に生育 6〜8月に開花、花茎は6〜10cm。9月に熟果し食用になる。 |

開花前のハマナス('07.5.17) |

開花直前の蕾 |

見事に開花 |

開花を終えて、実の形成('07.5.25早朝) |

開花後の幼実形成をマクロ撮影 ('07.5.23早朝) |

ハマナスの果実/色づき熟始める('08.6.28) |

色づき始めた果実の断面図 良い芳香を持つ、種子はビタミンCを多く含み食用になり、根は染色に用いる |

ハマナスの実 |

6/28から1週間後には、こんなに色づく実('08.7.5) |

少し色づく('08.7.10) |

雨上がりの果実('08.7.18) |

真っ赤に色づき完熟したハマナスの実('08.7.28) |

完熟したハマナス('08.7.28) 果実の縦断面と多数の種子 |

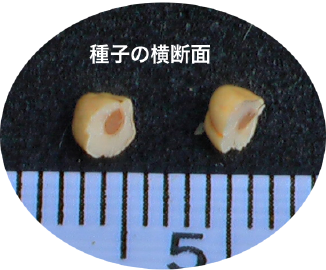

種子の大きさ・形状を拡大して |

|

完熟した結実果('07.8.22) |

液果の半分を上からスーパーマクロ撮影('08.8.25) |

液果の結実果を下半分取り去り、斜めからSuperMacro撮影('08.8.25) 種子の付いている状態を確認 |

斜めからの接近撮影('08.8.25) 種子を切断すると淡褐色の胚と白色の胚乳が明確に見えた |

| 雪笹 ユリ科 落葉樹林(ぶな林など)に生え、 5〜7月に開花。 白い雪のような花で花径1センチ以下 笹の葉に似ている。草丈約30cm |

ユキササの個体('07.5.17) |

|

ユキササの開花('6.4.26) |

可愛い5弁の小さい白い花は立亀葉草 ('6.4.25) |

小さな赤い実が付く('6.10.28) |

順次更新します。 乞うご期待!

|

[HOME]へ